1. 波佐見焼とは?

長崎県波佐見町で作られている陶磁器のことを「波佐見焼」という。

江戸時代から庶民向けの食器として愛されてきましたが、明治以降は、有田焼の下請けとして事業をしてきました。

最近では波佐見焼という名前を耳にすることも少なくはないはず。

国内外問わず人気で、比較的安価で丈夫、なんといってもデザイン性が素敵で毎日の食卓を彩ってくれるバリエーション豊かな陶磁器です。

ではなぜ、有田焼として生産してきた「波佐見焼」が有田焼ではなく波佐見焼として人気になってきたのか、児玉さんのお聞きしていきましょう。

2. 波佐見焼が名乗りを上げた日

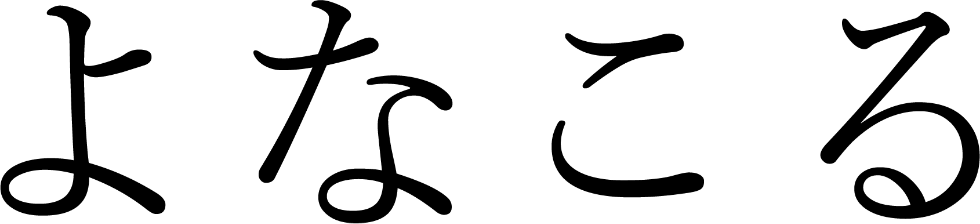

なごみ

児玉さん、まずは西海陶器さんと波佐見焼の“これまで”を伺いたいです。

うちの会社は祖父が創業し、当初は有田焼の卸が中心でした。 「波佐見焼」という言葉が表に出てきたのは今から25年くらい前です。それまでは有田焼の下請けとして事業をしてきました。 しかし、産地偽装問題を機にあらためて「波佐見焼」という名前を前面に掲げ、独立したんです。

児玉さん

児玉さん

なごみ

それって、いきなり「有田焼」ではなく、新ブランドを立ち上げたってことですか・・・?

そういうことです。 有田焼と名乗らず波佐見焼として勝負していこうと父が挑戦したんです。

児玉さん

児玉さん

日本の陶磁器業界では、有田焼は長年、名高い伝統を誇り、その高級感で広く知られています。特に、有田焼の産地である佐賀県は、歴史的な背景と共に、数多くの高級食器を生み出してきました。

しかし、有田焼を製造する範囲は広く、実際には近隣の地域でも、焼き物が製造されており、それら肥前地区の陶磁器は「有田焼」として総称されてきました。

有田焼と言えば佐賀県が思い浮かぶ人が大半ではないでしょうか?

この背景において、長崎県の波佐見町も例外ではありませんでした。当時の長崎県波佐見町でも有田焼が盛んに製造されていました。このような経緯があり「有田焼」とは、どこの名産物なのかと地域間の境界が不明瞭なことが課題になっていました。

そして2000年頃に、波佐見町で製造されていた陶磁器を有田焼ではなく、長崎県波佐見町の「波佐見焼」として新ブランドを立ち上げて再スタートを切るという大きな転換をされたのでした。

なごみ

すごい決断力ですね...!「波佐見焼」としてまずは何から始められたのですか?

まずは「波佐見焼」のアイデンティティを調査しましたね。そこから、江戸時代に大阪と京都を結ぶ淀川の船上で売られた “くらわんか碗”として波佐見焼が量産されていたことがわかりました。

児玉さん

児玉さん

「くらわんか?(食べませんか?)」と声をかけながら、酒や食べ物を売っていた小舟で使用されていた器なので「くらわんか碗」と呼ばれるようになったとされています。

児玉さん

児玉さん

江戸時代では石を原料にして磁器を作ることは日本で最先端技術でした。まさに有田焼は当時の最先端であり、高価な磁器でした。しかし、波佐見町周辺では、当時高価であった磁器を量産し安価で販売されていました。

「波佐見」として再スタートされた時に、江戸時代当時の庶民が磁器を使うきっかけはくらわんか碗の波佐見焼であったのではないか?庶民の食生活を支えていたのではないか?と考え、波佐見焼というものを「庶民の器」と定義しました。

庶民の器という生活に根差したアイデンティティこそが、現在「波佐見」が他産地との差別化を支える核となっています。

波佐見焼は安価でありつつも、有田焼時代の技術を引き継いだ陶磁器というわけです。

なごみ

「 ~ 焼」と呼ばれる器は確かに高価なイメージで手が出にくい・・・

けど、このお話を聞くと私でも手軽に良い器を購入できるって安心感があります!

最近では全長160m超の登り窯跡も見つかり、波佐見焼地域が遥か昔から量産産地だったという確かな証拠となりました。